Тревожный родитель: как перестать волноваться из-за оценок и успехов ребенка

Почему мы так тревожимся и кто такой «тревожный человек»? Психолог Дина Зафесова объясняет: за постоянным стремлением всё контролировать чаще всего стоит детский опыт, когда вместо поддержки были критика и завышенные ожидания. В материале — почему мы особенно переживаем из-за детей и как можно помочь себе справиться с тревогой.

У тревоги есть множество объяснений — физиологических, эволюционных, а также в поле психиатрии. Здесь же я предлагаю сосредоточиться именно на психологическом понимании тревожности.

Кто такой тревожный человек

Тревожный человек — это тот, кто слишком зациклен на «правильности». У него есть чёткая картинка, как всё должно быть, и он постоянно сверяет её с реальностью. Если что-то не совпадает, внутри поднимается целый ворох неприятных чувств и критичных мыслей. Вместо того, чтобы усомниться в своих ожиданиях, он начинает сомневаться в самой реальности — и именно это мешает ему справляться с происходящим.

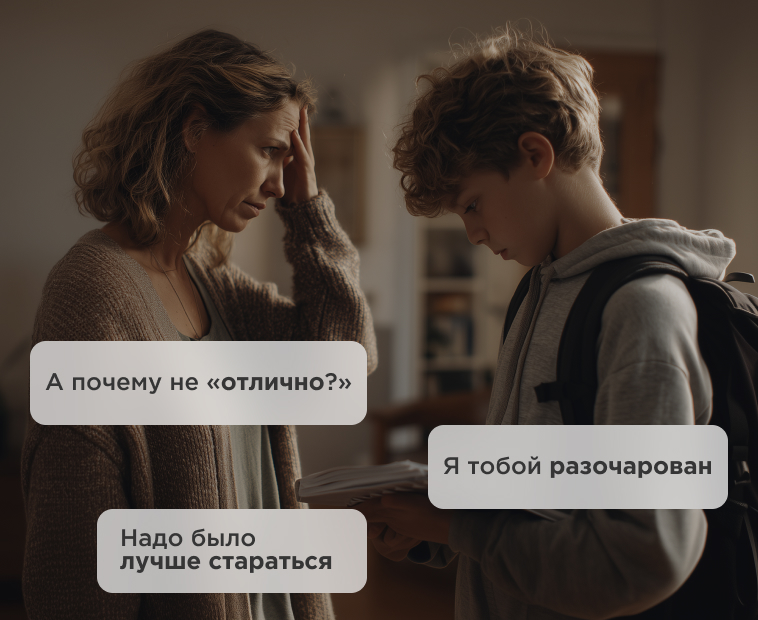

Например, ребёнок приносит домой плохую оценку. У тревожного родителя сразу вспыхивает мысль: должно было быть «отлично», и никак иначе. Вместо поддержки звучит критика: «Почему не отлично? Надо было больше стараться». Но ведь ничего изменить уже нельзя — оценка получена. Для ребёнка такие слова звучат как требование изобрести машину времени. В итоге он слышит не про саму оценку, а про то, что он «недостаточно хороший» или «недостаточно умный».

Тревожному человеку в детстве не хватило чувства безопасности и надёжности. Часто это происходит, если родитель вдруг превращается в того, кого нужно бояться или кому надо постоянно угождать, лишь бы не столкнуться с его гневом или недовольством.

Тревожному человеку сложно разбираться в своих эмоциях — он скорее воспринимает их как врагов, которых нужно во что бы то ни стало изменить. В детстве ему пришлось отказаться от своей «внутренней навигации» — собственных чувств и ощущений — и вместо этого научиться ориентироваться на эмоции родителя. Возникает ощущение, будто все его чувства неправильны — как будто они не совпадают с тем, как «должно быть». Это похоже на то, как если бы ругаться на приборную панель в машине за то, что она показывает не то, что хочется видеть.

Он также утратил контакт со своей здоровой злостью и способностью её выражать. Вместо этого в нём накапливается оценочная злость — ощущение, что всё не так, неправильно, не соответствует ожиданиям. У него пропала возможность прямо выразить несогласие, обозначить, что ему не подходит, или, наоборот, сказать, как ему было бы лучше. Отказаться от чего-то или выбрать то, что нужно именно ему, тоже оказывается затруднительно.

Тревожный человек — это тот, кого научили переоценивать значимость событий. Кому не дали более тонкой, многогранной и живой шкалы оценок. Кто не освоил «оценочную палитру», где у событий есть нюансы, оттенки, варианты отношения — а не только «плохо» и «хорошо».

Это человек, которому не дали решений или выходов из ситуаций — не научили творчески взаимодействовать с происходящим. Он чувствует себя беспомощным. Он привык заставлять себя делать не то, что хочет, а то, что «надо». У него нет других способов мотивации, кроме давления и внутреннего насилия. Он не знает, что с собой можно договариваться: давать себе время, проявлять терпение, понимать, увлекать, поощрять за результат, упрощать задачи, помогать себе найти силы — и принимать решения, исходя из осознанной пользы.

Это человек, перегруженный ответственностью, не умеющий доверять и делегировать, не готовый позволить другому действовать по-своему. Это человек, напуганный жизнью — и тем, что с ней, как ему кажется, нужно справляться только «на отлично».

Почему именно дети вызывают больше всего тревоги

Часто родитель воспринимает ребёнка как часть себя и невольно «вешает» на него свои страхи, травмы, желания и нереализованные мечты. В итоге проблемы ребёнка перестают быть его собственными — они задевают больные места самого родителя.

На плечи ребёнка ложатся ожидания и надежды: доказать, что родитель всё делает правильно, что он успешен хотя бы через достижения ребёнка. Но тогда разговор идёт уже не о ребёнке с его трудностями, а о грузе родительских чувств. В такой ситуации теряется взаимодействие: вместо совместности остаются два человека — каждый один на один со своей болью.

Например, у родителя есть чёткая картинка, как должен вести себя ребёнок. И любое отклонение от этой картинки вызывает жёсткий контроль и недовольство. Часто это связано с собственным опытом: в детстве самому родителю не позволяли проявляться свободно, его лишь оценивали и критиковали. Поэтому теперь, когда ребёнок делает что-то не так, внутри поднимается то же самое чувство, которое когда-то вызывал гнев его родителей. Чтобы успокоить этот внутренний голос, взрослый начинает требовать от ребёнка соответствия и «правильных» результатов — не ради ребёнка, а чтобы справиться со своими переживаниями.

Родителю может казаться, что его главная обязанность — проконтролировать, всё ли ребёнок делает «правильно». Но на самом деле задача совсем другая: помочь ребёнку научиться справляться с жизненными задачами по-своему — так, как подходит именно ему, с учётом его способностей, интересов и выборов.

Как справляться с тревогой здесь и сейчас — и в долгой перспективе

- Отделите себя от ребёнка. Ваша чрезмерная реакция говорит о том, что внутри заделось что-то личное.

- Сначала позаботьтесь о себе: назовите свои чувства, подумайте, почему они возникли именно сейчас, вспомните похожие ситуации из прошлого, осознайте, чего вам тогда не хватало.

- Замените в воспоминаниях реакцию родителя на ту, которая вам была нужна. Проживите её — почувствуйте, что меняется, когда рядом есть поддержка.

- Посмотрите на ребёнка новым взглядом — очищенным от собственных переживаний.

Самое важное — освободить своё отношение к жизни и позволить себе самому решать, что в ней действительно важно, без чужих «надо» и навязанных стереотипов.

Попробуйте простой приём: выпишите все свои требования и ожидания о том, «как правильно». Посмотрите на них критично и рядом запишите более реалистичные разрешения. Уберите категоричность, добавьте больше гибкости и свободы.

Например:

- «Ребёнок должен приносить только отличные оценки» → «У ребёнка могут быть трудности с материалом, и это нормально».

- «Ребёнку нужно быть успешным, чтобы хорошо жить» → «Я не знаю, что сделает его счастливым. Моя задача — поддерживать его и помогать искать то, что важно именно ему».

И помните: главный ориентир здесь — то, чего когда-то не хватало вам самим в детстве, когда вы сталкивались с обычными жизненными ситуациями: плохой оценкой, непониманием, трудностями или просто плохим самочувствием. Тогда вам нужна была поддержка — и именно её стоит положить в основу новых разрешений.

Фото: Midjourney