Это моя работа: реставратор икон

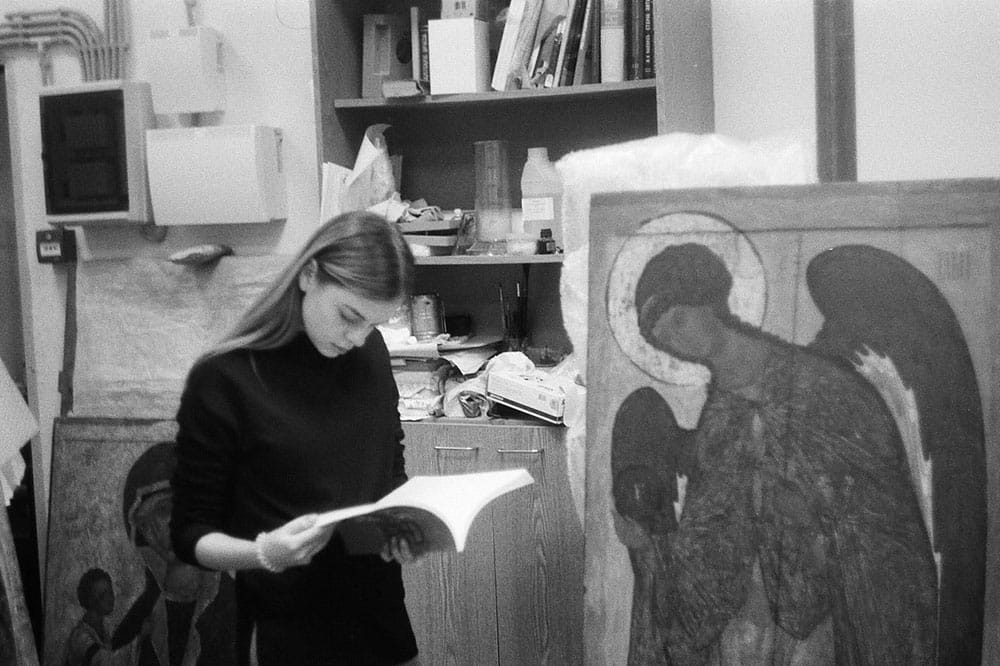

У героинь нашей новой рубрики — не самые обычные профессии. Вот, например, Елизавета Шошина работает в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и занимается реставрацией икон. Работа с памятниками XV века, на которые не то что чихнуть — дышать страшно, охота на коллекционеров и встречи с батюшкой — все это про ее жизнь.

Так что это за профессия такая?

Я занимаюсь реставрацией икон, а еще работаю с масляной живописью и графикой. В эту профессию могут попасть только люди с образованием. После диплома ты должен получить квалификацию. Надо подавать документы в Министерство культуры с точным описанием всех своих работ. У каждой вещи есть паспорт, а в нем все нужные данные. Документы долго смотрит комиссия из тринадцати человек, потом они совещаются и решают, какую же категорию тебе дать: первую, вторую или третью. У меня третья, потому что стаж работы всего два года. Есть еще высшая, она самая крутая.

Реставратором нельзя стать просто потому, что у тебя хобби такое — возиться с памятниками и картинами. Есть люди, которые занимаются этим частно, но после такой псевдореставрации вещи несут нам.

Когда говорю, что я реставратор, все такие: «Ого!» Добавляю, что реставратор икон, а все: «Ого-о!». Обычно эту профессию выбирают, если в семье есть художник. Но в моей семье художник только я: мама — менеджер, папа всю жизнь работал в полиции. Когда я училась в художественной школе, преподавательница сказала: «Рисовать всегда сможешь, а вот профессию иметь надо». Вот я и выбрала. Хотя сегодня все идут на дизайн. И в этом есть логика: дизайнеры нужны везде. А в реставрации все очень сложно. Ставки есть, но мало. А чтобы, например, устроиться на работу за рубежом, нужно переучиваться. Я даже в Питере не могу работать, там людей с «московской» школой берут неохотно.

@elizaveta__sh

Хорошо, и где этому учат?

Я училась в Московском академическом художественном училище. Это не высшее образование, а средне-специальное, но считается престижным. Первый год — теория, памятники на реставрацию дают только на втором курсе. Их привозят из музеев вместе с договором, в котором указана страховочная стоимость. Один парень на курсе однажды сделал какую-то мелочь неправильно, и его отчислили за профнепригодность. Группа у нас была маленькая, восемь человек, так что преподаватель несет ответственность за каждого.

Нам повезло: пока учились, куратор обзванивала все музеи и просила взять нас на работу. Мне предложили место в музее Андрея Рублева прямо на защите.

И как все это работает?

За каждое направление — иконы, графика, книги, камень — в музее отвечают разные люди. Отдел темперной реставрации самый большой, в нем восемь-десять человек. В графике — трое. А за металл, ткань и камень отвечают по одному специалисту.

Тут надо понимать: есть музейная реставрация, а есть коммерческая (заказы от храмов, коллекционеров или людей, которым нужно привести в порядок семейную икону). В рабочее время я занимаюсь музейной. В первую очередь мы следим за состоянием главной экспозиции. Раз в неделю делаем обход, проверяем все памятники. Если нужно подреставрировать какую-то вещь, ее приносят из выставочного зала. А когда готовимся к выставке, куратор выбирает иконы и созывает реставрационный совет, на нем решается, сколько времени займет работа. Все выбранные экземпляры обязательно заносятся в документы. Паспорт памятника ведут, чтобы реставратор, который будет работать с ним после нас, понимал, что мы делали: тут укрепляли таким клеем, а здесь раскрывали на такой раствор.

Подготовка к выставке занимает не меньше года. Плюс у нас есть плановая работа: мы делаем две-три иконы в год, контролируем главную экспозицию, взаимодействуем с музейным фондом. Там хранится вся коллекция памятников, за которую отвечает хранитель (знаю, звучит почти сказочно).

Меня часто спрашивают, как растворители влияют на организм. Мир не стоит на месте: разрабатываются менее летучие вещества, они не так вредны, если их вдруг вдыхаешь. Когда есть даже минимальная опасность, мы работаем в масках или респираторах. Если соблюдаешь нормы безопасности: аккуратно открываешь скальпель, ничего не вдыхаешь и никуда не чихаешь, все нормально. А еще реставратор должен сдать тесты на аллергию. У нас учился мальчик с аллергией на спирт — он засыпал над иконой.

А какая зарплата?

Небольшая, как и в других государственных музеях. Многие делают частные заказы, которыми занимаются в нерабочее время. Однажды, когда мне надо было сделать храмовую икону, сказали ехать к батюшке и получать благословение. Но это единичный случай. То, над чем мы работаем, — произведение искусства, а иконы, на которые молятся, они в другом месте. Люди же не прикладываются к иконам в музеях. Хотя и такое бывает.

Любой реставратор хочет познакомиться с коллекционером. Только вот вычислить его не так просто. Обычно коллекционеры сами нас находят. Например, какой-то дядечка приносит икону на реставрацию нашему сотруднику, условному Пете. А он-то не знает, что у этого дядечки таких икон дома еще штук двести. И вот Петя сделал, дядечке понравилось, они обменялись контактами. И все, жизнь Пети меняется в лучшую сторону.

В Москве есть места, где делают исключительно коммерческую реставрацию. Но там все работают на количество, а не на результат. Я бы в такое место работать точно не пошла. Хороший реставратор на вес золота. Все друг друга знают. Невозможно напортачить в одном месте и пойти работать в другое с чистого листа. Скорее всего, тебя просто не возьмут.

Какие еще особенности?

Хотя женщин в профессии больше, всегда кажется, что мужчины более ценные сотрудники. Когда видят мальчика-реставратора, сразу какой-то щенячий восторг, мол, боже мой, какой ты прекрасный, пойдешь работать к нам! Конечно, никто не любит, когда уходят в декрет, когда кто-то болеет. Некоторые мои одногруппники сейчас сидят на декретных ставках. Ну, и что им делать через три года? Несмотря на это, за последние годы профессия все же помолодела: сейчас в музеях много моих ровесников (25 лет).

Если ты реставратор, есть вариант начать собирать свою коллекцию икон. Реставратор-коллекционер — это вообще комбо. Покупать иконы можно на форумах и аукционах, например. Многие ездят на вернисаж в Измайлово. Но это дикое зрелище, особенно зимой. Приезжаешь в пять утра, там толпа таких же, как ты. Иконы чуть ли не в снег втыкают. Покупаешь такую и потом думаешь, что же с ней делать. Цены самые разные, есть и за пять тысяч, но кому она нужна за такие деньги?

Дальше, когда у тебя уже собралась коллекция, приходишь в музей и говоришь: у меня есть пятьдесят икон, они все красивые, хотите? Если икону берут на выставку, она автоматически попадает в каталог, что подтверждает ее подлинность. Теперь ее можно продать за сумму больше той, за которую она была куплена.

А что самое интересное в работе?

Наверное, изучать записи под слоем покрытия. Так мы понимаем, когда и как автор писал икону. Но все это скрывается под обновленным слоем какого-то умельца, который решил ее переделать. Например, ему не понравился зеленый фон. Вот он и думает: а напишу-ка я Богоматерь на красном фоне! И поверх иконы пятнадцатого века он в своем восемнадцатом все это записывает, возможно, намного хуже. Чтобы это выяснить, мы делаем рентген. И самое крутое, когда под слоями что-то действительно есть, например золото, тонкое письмо.

Реставрация — это долго, кропотливо, на это уходят годы. Но когда видишь результат, испытываешь что-то нереальное. Чувство, что ты прикоснулся к великому, возродил древний памятник, который представляет ценность и будет колесить по всему миру. И ты такой: вау! это я! К тому же когда вещи попадают в каталог (он готовится для каждой выставки), то там указывается имя реставратора, а это вдвойне приятно.

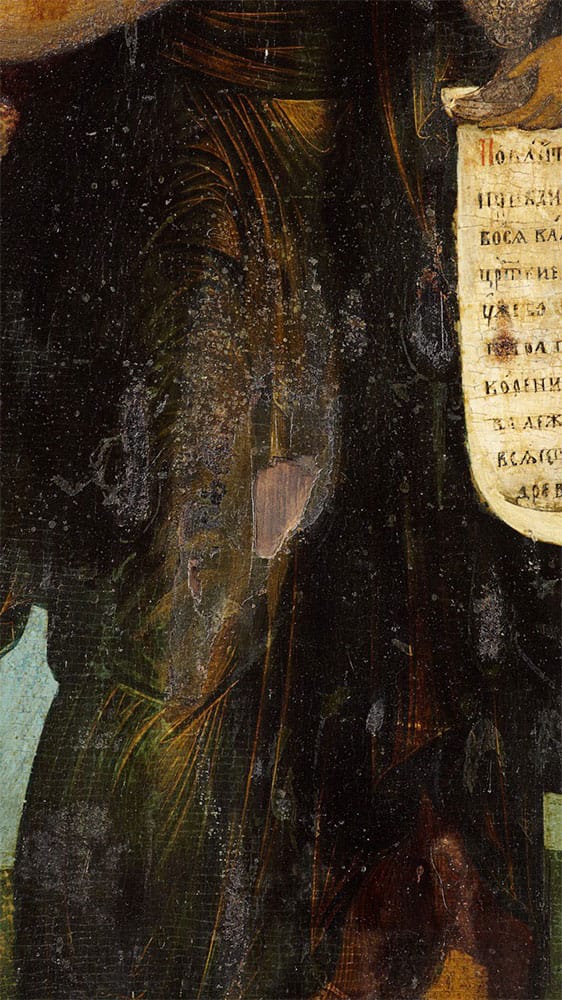

А еще я с большой любовью работала над своим дипломом. Это икона размером 70 ? 150, то есть чуть ниже меня. Сначала я удаляла слой потемневшего покрытия (олифа), а потом работала с записью. Все раскрытие велось под микроскопом, чтобы не задеть авторский слой. Для этого подбирается растворитель, пробуется от слабого (спирт) до сильного (названия там довольно устрашающие: формальгликоль, монометилцеллозольв). Размягчается участок размером до одного сантиметра, а потом с помощью ватного микротампона и глазного скальпеля удаляется покрытие. Иногда оно настолько спаяно с авторским слоем, что за целый день работы получается сделать сантиметров десять от всей полутораметровой иконы.

До реставрации

После

А минусы есть?

Ну, во-первых, я не могу сформировать портфолио, потому что многих вещей, над которыми я работала, еще нет в каталоге музея. А это значит, о них никто не должен знать, коллекционер пока не хочет афишировать. То есть моя работа может появиться там когда угодно, через месяц, через десять лет. Свой диплом я максимум могу показать маме с папой. Я даже не могу сфоткать рабочее место: если хоть краешек неопубликованной работы попадет, может влететь.

Каждая вещь уникальна, а значит, непредсказуема. Бывает, берешь икону в работу на год, а делаешь ее лет пять. Тут все решает сложное раскрытие, тонкое письмо, хрупкий красочный слой.

Жить с памятником душа в душу можно очень долго. Это и минус, и плюс. Некоторые меняют работу, так и не закончив вещь, и она ждет своего нового реставратора.

Я работаю в госучреждении. Что ты сделал одну икону, что десять — все равно. Новую категорию получишь только спустя пять лет, следующий левел-ап случится еще через пять. То есть к сорока годам я, возможно, чего-то добьюсь. Меня такой ритм не очень устраивает: энергии же вагон, хочется успеть все на свете. Так что я пошла на графический дизайн в Британку, беру какой-то фриланс, могу нарисовать что угодно, работаю продакшн-дизайнером на съемках. Посмотрим, что из этого выйдет.

Интервью: Зоя Молчанова